【法官觀點】死亡賠償金的性質及分配||福州交通事故理賠律師、人身損害賠償律師推薦

來源/中國法院網 作者/王宇聲(鄭州鐵路運輸中級法院)

對死亡賠償金的歸屬產生很大爭議。對此,本文列舉了不同時期相關法律法規對死亡賠償金的不同規定,對死亡賠償金是精神損失還是物質損失、是不是死者的夫妻共同財產、是不是個人的合法收入、是不是公民的遺產、是否應該清償死者債務等問題進行分析論證,提出自己的觀點及處理意見,與大家共勉。

一、法律、法規及司法解釋對“死亡賠償金”的規定

1、《消費者權益保護法》第四十二條規定:經營者提供商品或者服務,造成消費者或者其他受害人死亡的,應當支付喪葬費、死亡賠償金以及由死者生前扶養的人所必需的生活費等費用。

2、《國家賠償法》第二十七條第(三)項規定:侵犯公民生命健康權造成死亡的,應當支付死亡賠償金、喪葬費,總額為國家上年度職工年平均工資的二十倍。

3、《產品質量法》第四十四條規定:因產品存在缺陷造成受害人死亡的,應當支付喪葬費、死亡賠償金以及由死者生前扶養的人所必需的生活費等費用。

4、《醫療事故處理條例》第五十條第十一款規定:精神損害撫慰金按照醫療事故發生地居民年平均生活費計算。造成患者死亡的,賠償年限最長不超過6年。

5、《工傷保險條例》第三十七條規定:職工因工死亡,其直系親屬可領取一次性工亡補助金,標準為48個月至60個月的統籌地區上年度職工月平均工資。

6、《道路交通事故處理辦法》(已廢止)第三十七條規定:死亡補償費按照交通事故發生地平均生活費計算,補償十年。對不滿十六周歲的,年齡每小一歲減少一年;對七十周歲以上的,年齡每增加一歲減少一年,最低均不少于五年。

7、《最高人民法院關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》第九條規定:精神損害撫慰金包括以下方式:(一)致人殘疾的,為殘疾賠償金;(二)致人死亡的,為死亡賠償金;(三)其他損害情形的精神撫慰金。”

8、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十九條規定:死亡賠償金按照受訴法院所在地上一年度城鎮居民人均可支配收入或者農村居民人均純收入標準,按二十年計算。但六十周歲以上的,年齡每增加一歲減少一年;七十五周歲以上的,按五年計算”。

9、《最高人民法院關于審理觸電人身損害賠償案件若干問題的解釋》第四條規定:因觸電引起的人身損害賠償范圍包括:(八)死亡補償費:按照當地平均生活費計算,補償二十年。對七十周歲以上的,年齡每增加一歲少計一年,但補償年限最低不少于十年。

10、最高人民法院《關于審理涉外海上人身傷亡案件損害賠償的具體規定(試行)》四規定:死亡賠償范圍和計算公式(一)收入損失。提指根據死者生前的綜合收入水平計算的收入損失。收入損失=(年收入-年個人生活費)×死亡時起至退休的年數+退休收入×10 死者年個人生活費占年收入的25%-30%。(三)安撫費。是指對死者遺屬的精神損失所給予的補償。

由上述法律法規及司法解釋中,不難看出現行法律法規及司法解釋對死亡賠償金規定用語混亂,含義不同,標準不一,且明顯沖突。對死亡賠償金有稱為“死亡賠償金”的,有稱為“死亡補償費”的,有稱為“一次性工亡補助金”的,有為“收入損失和安撫費”的,有為“精神損害撫慰金”的等等,以致造成理解和法律的混亂,立法機關有必要對此問題以立法解釋進行規范。

二、死亡賠償金是不是精神損害撫慰金

死亡賠償金是對死者親屬財產利益損失的補償,還是對死者親屬的精神撫慰,還是二者兼而有之呢?以前的各種法律及司法解釋并無明確規定。《最高人民法院關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》首次將死亡賠償金明確為精神損害撫慰金,但稍后《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十八條規定:受害人或者死者近親屬遭受精神損害,賠償權利人向人民法院請求賠償精神損害撫慰金的,適用《最高人民法院關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》予以確定。后一個解釋否定了死亡賠償金為精神損害撫慰金的規定。應該說《人身損害賠償解釋》中死亡賠償金是對受害人親屬財產損失利益的補償,明確排除了死亡賠償金的精神損害撫慰金性質,這一規定與最高人民法院《關于審理涉外海上人身傷亡案件損害賠償的具體規定(試行)》中相關規定接軌,從而給侵害生命權給受害人親屬造成精神損害的精神撫慰開創空間,是對生命權的尊重和保護,也是對死者親屬精神的慰藉。《人身損害賠償解釋》中死亡賠償金是對死者親屬所受財產利益損失的補償,是“一種不考慮具體受害人個人財產損失的差額,而是從損害賠償的社會妥當性和社會公正性出發,為損害確定固定標準”的補償,應屬于物質損失的范疇。

三、死亡補償金是不是死者的夫妻共同財產

夫妻在婚姻關系存續期間所得財產,如果符合《婚姻法》第17條、《婚姻法解釋(二)》第11條規定,歸夫妻共同所有。上述法律規定表明:第一,夫妻共同財產取得的法律前提是雙方之間存在婚姻法律關系。受害人在死亡時,其與其配偶的婚姻關系已自然解除,所以因受害人死亡為前提的死亡補償金當然不是雙方婚姻關系存續期間的財產所得。第二,上述法律規定已經通過列舉方式明確表示死亡補償金不屬于夫妻共同財產。根據《婚姻法》第18條第2項規定,一方因身體受到傷害獲得的醫療費、殘疾人生活補助費等費用,屬于夫妻一方財產。上述法律規定表明,因人身受到損害而取得的補償費用屬于個人所有,具有人身專屬的性質。受害人的死亡事實導致了死亡補償金的產生。雖然受害人因死亡而無法親自受到補償,但補償金的人身專屬性并不因此而改變。因此,死亡補償金不屬于夫妻共同財產。

四、死亡賠償金是不是個人的合法收入

有觀點認為死亡賠償金不屬于公民的個人合法財產,是死者因他人致害死亡后由加害人給其親屬所造成的物質性收入損失的一種補償。但是,根據2004年5月1日開始施行的《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第31條規定,死亡賠償金屬于物質損失賠償金,是受害人因死亡而導致未來收入損失,也就是逸失利益,是對受害人預期獲得收入的補償,自然而然是受害人收入的一部份。只是這種收入所得,是法律強行規定的,用于保護死者利益,而不是死者通過個人的努力得到或必須要死者親自占有、使用、處分的收入所得。因此,認定死亡賠償金不屬于公民的個人合法財產理由的依據并不充分,應當將其歸入公民的合法收入范圍。

五、死亡賠償金是不是公民的遺產

死亡賠償金與遺產既有相似之處,也有明顯區別。死亡賠償金與遺產的相似之處在于:(一)死亡賠償金是公民死亡時發生的,與遺產有一定的相似之處。(二)受益人基本相同。在民事訴訟實踐中,人身損害賠償糾紛案件中主張死亡補償金的訴訟主體都是死者的繼承人,這與遺產相同。根據《民訴法》規定,只有死者的繼承人才有權參加人身損害賠償訴訟,并在訴訟中主張死亡補償金賠償,否則訴訟就要依法終結。死亡賠償金與遺產的區別:(一)死亡賠償金是公民死亡之后才發生的,非該公民死亡時所遺留的。(二)《繼承法》詳細規定了遺產的范圍,該范圍之內并沒有明確地包括死亡賠償金。(三)任何公民均可以在生前立遺囑處分自己的遺產,如未立遺囑,死后也可以依照法定繼承原則分配該公民的遺產,而公民在生前無法也不可能處分自己的死亡賠償金。(四)如按遺產處理死亡賠償金,法定繼承人以外的依靠被繼承人扶養的缺乏勞動能力又沒有生活來源的人,或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人,也有權分得該項的一部分。而且根據《繼承法》第三十三條的規定,如按遺產處理死亡賠償金,繼承人繼承遺產應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務,而這有悖于立法上設死亡賠償金的目的。從這方面看,死亡賠償金似乎并不符合遺產的構成要件,但其實不然。

認為遺產是公民死亡時遺留的個人合法財產,強調公民死亡是界定遺產的唯一標準,筆者認為既有失公允也與《繼承法》立法精神不符。因為,在公民死亡之后至遺產所有權轉移之前,已死亡公民的財產都有可能繼續增加、增值或產生孳息,這些在公民死亡后增加、增值的財產以及茲息都是公民的遺產,否則這些財產將無法處理。死亡補償金雖于受害人死亡后產生,但其與死者的人身權、生命權和財產權緊密相關,應當按遺產處理。

對于死亡賠償金與遺產的受益人范圍,筆者認為并不沖突。死亡賠償金的受益人范圍也不排除《繼承法》第十四條規定的兩種人,即對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的缺乏勞動能力又沒有生活來源的人,或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人。如果死者無繼承人,這兩種人自然可參與繼承、分配一定的遺產,在訴訟中,也可以同樣的身份向侵害人主張權利。如果將上述兩種人排除在受益人之外,死者的權益將無法得到有效、完全的保護,侵權人將會以死者無繼承人或其他受益人而拒絕賠償。

六、死亡賠償金是否應該清償死者債務

按照《繼承法》第三十三條的規定,如按遺產處理死亡賠償金,繼承人繼承遺產應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務,這是否有悖于立法上設死亡賠償金的目的,值得商榷。死亡賠償金作為具體的賠償項目,不承擔清償債務、稅款的義務,但一旦作為死者的整體性收入,在與其他財產混同分配時,其已由特定物變為種類物,其賠償的目的性已經弱化直至消失,自然可以用于清償債務欠稅,甚至由受益人用于其他用途,這也更能維護國家稅收和債權人利益,保護其他的法律關系平穩地存續。

附錄一:最高人民法院關于空難死亡賠償金能否作為遺產處理的復函【(2004)民一他字第26號】

廣東省高級人民法院:

你院粵高法民一請字(2004)1號《關于死亡賠償金能否作為遺產處理的請示》收悉。經研究,答復如下:

空難死亡賠償金是基于死者死亡對死者近親屬所支付的賠償。獲得空難死亡賠償金的權利人是死者近親屬,而非死者。故空難死亡賠償金不宜認定為遺產。

以上意見,供參考。

二OO五年三月二十二日

附錄二:死亡賠償金權利請求人

? 最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋【法釋[2003]20號】

第一條 因生命、健康、身體遭受侵害,賠償權利人起訴請求賠償義務人賠償財產損失和精神損害的,人民法院應予受理。

本條所稱“賠償權利人”,是指因侵權行為或者其他致害原因直接遭受人身損害的受害人、依法由受害人承擔扶養義務的被扶養人以及死亡受害人的近親屬。

? 最高人民法院關于貫徹執行<民法通則>若干問題的意見【法[辦]發[1988]6號】

第十二條 民法通則中規定的近親屬包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女;

]]>受害人于后續護理期間死亡時賠償義務人能否索回已付后續護理費 ——重慶璧山法院判決鼎鴻公司訴王宗惠等不當得利糾紛案

裁判要旨

受害人依據生效判決獲得后續護理費后,于護理期間內死亡,賠償義務人不能因后續護理事實未產生,而以受害人的法定繼承人不當得利該后續護理費為由要求其返還。

案情

2014年12月17日,劉強駕駛貨車與行人楊培云相撞致楊培云受傷,此次事故劉強負全責,楊培云無責;經鑒定,楊培云被評定為傷殘X級、為完全護理依賴程度。劉強所駕肇事車為重慶鼎鴻物流有限公司(以下簡稱鼎鴻公司)所有,劉強系該公司雇請的駕駛員。2015年4月17日,楊培云起訴劉強、鼎鴻公司等要求給付醫療費、護理費等費用。重慶市璧山區人民法院判決,對楊培云的后續護理費酌情主張5年共計14.6萬元,鼎鴻公司于判決生效后立即一次性支付了該后續護理費。此后,楊培云于2016年1月18日死亡。現鼎鴻公司作為原告,以楊培云的后續護理費未實際產生為由,認為楊培云生前的配偶王宗惠、女兒楊琴乙不當得利14.6萬元,起訴要求二被告退還該款。

裁判

重慶市璧山區人民法院經審理認為,不當得利,是指沒有合法根據,取得不當利益,造成他人損失的情況。而(2015)璧法民初字第01938號判決書系生效判決,鼎鴻公司根據該判決給付后續護理費及楊培云獲得該后續護理費均是有法律依據的,楊培云所得該14.6萬元并非不當得利。生效判決對后續護理費的認定,是考慮到楊培云X級傷殘,綜合權衡后作出五年護理期間的認定,該判決生效后就產生確定力、既判力,且賠償義務人業已履行該判決所確定的全部給付義務;雖然楊培云已經死亡,但并不影響原判決的效力,賠償義務人即原告要求返還后續護理費的理由不成立,遂判決駁回原告的訴訟請求。一審宣判后,雙方均未上訴,判決已經生效。

評析

1.護理期間的確定是法官自由裁量的內容。《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十一條第三款規定,受害人因殘疾不能恢復生活自理能力的,可以根據其年齡、健康狀況等因素確定合理的護理期限,但最長不超過二十年。相對于定殘前已經實際發生的護理費而言,定殘后的后續護理費屬于受害人將來可能產生的不確定性損失,法院對后續護理費作出判決時,隱含了對受害人病情治愈、病情惡化及死亡等可能結果的認識,這種認識是法官根據法律授權在自由裁量權范疇內確定的,無論受害人經治療后的結果怎樣,亦無論因此而發生的實際費用是多少,鼎鴻公司都應當以生效判決確定的數額賠付。正因為如此,法院權衡楊培云X級傷殘的特殊情況,故作出5年護理期間的認定。

2.受害人獲得后續護理費的合法來源的問題。(2015)璧法民初字第01938號判決作出后,各方當事人均未上訴且均按照判決履行了支付義務,楊培云依據法院的生效判決所獲得后續護理費顯然不屬于沒有合法根據的情形,故鼎鴻公司訴請被告不當得利的法律依據不足;且該公司亦未提供證據證明楊培云的繼承人即二被告是否繼承了該項遺產以及繼承了楊培云死亡后剩余護理費的具體數額,故鼎鴻公司訴請被告不當得利的法律依據和事實依據不足,應不予支持。

3.生效判決的既判力和確定力的問題。生效判決的既判力和確定力非經法定程序消除不得違背。要求賠償義務人一次性給付后續護理費的判決書一經生效,就產生既判效力和確定力,賠償義務人履行判決給付該后續護理費的行為,是維護判決既判力和法律權威的體現;楊培云獲得該筆款項后,該款的所有權即發生轉移,且后續護理費款項的轉移有生效判決為依據,不論此后楊培云如何使用、幾年內使用,均是受害人楊培云自身的權利,即便此后楊培云在法院判決確定的護理期限內死亡,也不影響原判決的效力;鼎鴻公司依生效判決賠償后就無權再索回,亦不能以后續護理費未實際產生,而以受害人的繼承人不當得利為由要求返還。

4.基于侵權行為而獲得的后續護理費不因損害結果加重而剝奪。后續護理費是受害人基于侵權行為而獲得的賠償,楊培云在獲得后續護理費的賠償后,因交通事故受傷過重而于該交通事故案件判決生效后的護理期間內死亡,無論楊培云是X級傷殘或完全護理依賴程度,還是此后護理期間內死亡,均系因原告交通肇事侵害所致,楊培云的死亡是傷殘結果的加重,亦是鼎鴻公司侵權損害結果的加重;若因他人侵害致傷殘獲得后續護理費后,因損害結果加重而不存在后續護理事實時,不能剝奪此前已給付的賠償,故鼎鴻公司不能要求被害人的繼承人返還后續護理費,否則明顯有違公平原則。

本案案號:(2016)渝0120民初3378號

案例編寫人:重慶市璧山區人民法院??鄧忠明

]]>來源:人民法院報,作者:潘建興

在機動車交通事故責任糾紛案件中,部分案件涉及交通事故導致被侵權人牙齒損害缺失,為恢復缺失的牙齒功能,必須安裝義齒,必然產生義齒材料費和相關的診療費即義齒安裝費。在涉及到雙方責任劃分而交強險醫療項下限額內無法進行完全賠付時,義齒安裝費應歸入醫療費還是殘疾器具費進行計算就成為案件爭議焦點,因法律、法規及司法解釋并未對此項費用作出明確規定,司法實踐中處理不一,有必要予以厘清。

有觀點認為,義齒安裝費用應作為醫療費進行計賠處理。義齒安裝與其他殘疾輔助器具的配制之間有著本質的不同和明顯的區別。義齒的安裝一般是在具備相應的《醫療機構執業許可證》和《執業醫師資格證》的醫療機構內由專業牙科醫生完成,具備完全意義上的診療行為,所需費用包括醫用材料費用和診療費用,開具的發票均是正式的醫療費用票據。而殘疾輔助器具比如假肢等則不是由醫院或醫生生產制作,而是由假肢矯形康復中心完成的,假肢矯形康復中心是為殘疾人提供假肢、輪椅、矯形皮鞋、矯形護具等輔助用具產品的社會福利事業或企業單位,因假肢是免稅商品,開具的普通銷售發票。且法律及司法解釋都沒有規定義齒屬于殘疾輔助器具,故義齒安裝費用應屬于醫療費,不屬于殘疾輔助器具費,應在交強險醫療費限額項下計賠。保險公司認同這種觀點。

另有觀點認為,義齒安裝費用應當計入殘疾輔助器具費項下進行賠付。根據“殘疾輔助器具費”的定義,它是指因傷致殘的受害人為補償遭受創傷的肢體器官功能、輔助其實現生活自理配置器具所需費用。被侵權人安裝義齒的目的是為了恢復被侵權人遭受創傷器官的功能,符合殘疾輔助器具的特征,且是否需要配置輔助器具不以是否達到傷殘等級為前提,而應從恢復器官功能的實際出發;現行侵權責任法及相關司法解釋雖未明確義齒安裝費用屬于殘疾輔助器具費,但參照《工傷保險條例》第三十二條規定,義齒安裝費用應屬于殘疾輔助器具費用,應在交強險傷殘賠償限額項下計賠。交通事故侵權人及被侵權人同持這種觀點。

在司法實踐中,若把義齒安裝費用算作醫療費,則可能導致機動車交通事故責任強制保險的醫療費用限額往往不夠賠付,被侵權人無法通過保險賠付得到充分救濟,這與機動車交通事故責任強制保險設立的目的以及機動車交通事故責任強制保險條例的立法精神明顯相悖。筆者傾向于后一種觀點,主要理由如下:

????1.安裝義齒目的是為了恢復受損牙齒功能。根據《道路交通事故受傷人員傷殘評定》,道路交通事故損傷所致的人體殘廢,包括精神的、生理功能的和解剖結構的異常及其導致的生活、工作和社會活動能力的不同程度喪失,均可定為傷殘,但只有受害人的人體殘疾達到一定程度后,才能評定傷殘等級。而根據《現代漢語詞典》對?“殘疾”一詞的解釋,“殘疾”的意思是“肢體、器官或其功能方面的缺陷”,故肢體、器官或其功能方面有所喪失就是殘疾。《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十六條第一款規定:“殘疾輔助器具費按照普通適用器具的合理費用標準計算。傷情有特殊需要的,可以參照輔助器具配制機構的意見確定相應的合理費用標準。”該規定中的“殘疾”一詞采用的是文義解釋,一般理解為肢體、器具或其功能方面的缺陷,即肢體、器官或者其功能方面有所喪失就是殘疾,而不是只有構成傷殘等級的才能定性為殘疾。由此可見,受害人因受傷造成人體殘疾并不一定構成傷殘,殘疾不等于達到傷殘等級。受害人牙齒因交通事故受損雖未達到傷殘等級,明顯屬于器官或其功能方面的“不完整”或“缺陷”,對一般人而言,褪乳牙長新牙后,受損牙齒是不可再生且無法恢復,其功能已經喪失,構成殘疾,需要安裝義齒來恢復受損牙齒的功能。

????2.安裝義齒實質為受損牙齒配置輔助器具。殘疾輔助器具是指因傷致殘的受害人為彌補其遭受傷害的肢體器官功能、輔助其實現生活自理或者從事生產勞動而購買、配置的生活自助器具。義齒安裝是為了彌補其遭受創傷的肢體器官功能,輔助其實現生活自理,屬于增加生活上需要所支出的必要費用,符合殘疾輔助器具的特征,正如殘疾人員購買的拐杖、輪椅等一樣,產生的費用理應屬于殘疾輔助器具費,這樣處理并不違反法律的規定,且殘疾器具費用在交強險死亡傷殘賠償限額項下進行賠付,較義齒安裝費用作為醫療費在交強險醫療賠償限額內賠付,更加充分保護受害者的利益,使其得到最大限度的補償,也符合交強險條例的立法目的和精神。

????3.殘疾輔助器具費與醫療費在人身損害賠償中屬不同項目。在義齒安裝費用的構成上,安裝義齒的主要費用是義齒的材料費,所需的診療行為只是起到輔助作用。具有義齒安裝資質的醫院或者其他醫療機構在行義齒安裝后依規開具醫療費票據,但不能就此認定義齒安裝費用就屬于醫療費用。根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規定,殘疾輔助器具費為與醫療費、誤工費、護理費、殘疾賠償金等并列的一項費用,并不屬于醫療費的范疇。另外,法律、法規及司法解釋中雖未列舉殘疾輔助器具,但參照《工傷保險條例》第三十二條的規定,工傷職工因日常生活或者就業需要,經勞動能力鑒定委員會確認,可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具。可見,將義齒安置的費用作為殘疾輔助器具費用進行處理更為妥當。

????綜上所述,在審理機動車交通事故責任糾紛的案件中,義齒的安裝費用應作為殘疾輔助器具費,列在交強險死亡傷殘賠償限額項下進行賠付,這樣既堅持了法律的原則和精神,也更利于實現司法扶危濟困和司法為民的目的。

(作者單位:重慶市第五中級人民法院)

]]>? ? ? ?本報訊??女司機下車后因沒拉手剎被自己的車碾傷,保險公司認為司機不在保險范圍而拒賠。近日,河南省許昌市魏都區人民法院審結了這起案件,依法認定車下司機屬于“第三者”身份,保險公司應在交強險限額內賠付女司機損失。

2015年10月2日,43歲的婦女張某駕駛小型普通客車回家,在家門口停好車后下車,因忘拉手剎,張某的車輛倒滑,碾壓住剛好走到車后的張某。經交警部門認定,張某負事故全部責任。隨后,張某被送到醫院治療一個多月。2016年12月,張某經司法鑒定,構成十級傷殘。

因張某車輛在許昌某保險公司投有交強險和商業三者險,張某將保險公司告上法庭,要求賠償其醫療費、誤工費、殘疾賠償金等共計11萬余元。而保險公司則辯稱,張某本人既是駕駛人員,也是受傷人員,張某不是車下的“第三者”,不屬于三責險賠償范圍。

魏都區法院經審理認為,保險公司應否賠償張某的關鍵在于能否認定張某系車外的“第三者”。該院認為,機動車輛是一種交通工具,任何人都不可能永久的置于機動車上,涉案機動車保險合同所涉及的“第三者”和“駕駛員”均為特定時空下的臨時身份。判定是否屬于“第三者”應以發生交通事故時這一特定時間是否處于投保車輛之上為依據,在車上為“車上人員”,在車下應為“第三者”。“第三者”與“車上人員”不是一成不變的,二者可以相互轉化。本案中,原告張某在事故發生前作為駕駛人員應當屬于車上人員,但事故發生時張某并不在車上,其應當屬于第三者身份。保險公司作為保險人,應當在交強險保險限額內賠償張某損失。

綜上,法院依據事故給張某所造成的各項損失,依法判決被告許昌某保險公司賠償張某各項損失共計110185元。(蘆?萍??建?輝)

來源:人民法院報

]]>停著的車也能撞死人?法院還判賠?當事法院聲明:尚無定論!||福州律師推薦了解

來源/綜合華商報、江陰法院微信公號

最近一則涉法院判決的報道又牽動了公眾的神經,據華商報的報道,車主將機動車停在自己門口,被醉駕騎行電動車的男子撞上,導致電動車主死亡,死者家屬起訴至法院后,法院判決車主在無責范圍內賠償10多萬元。

剛看到這則消息的時候,因為搜索不到判決原文,本編輯第一反應是這是不是媒體斷章取義誤解了法院判決,因為從報道的內容來看,判決超出了常人的認知,對法律條文的理解也存在可商榷之處。看到報道后眾多法官紛紛表達了對報道的質疑。

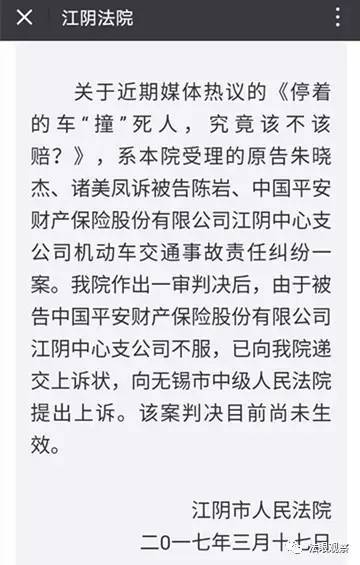

但是這則報道流傳非常廣泛,眾多媒體紛紛轉載,百度搜索記錄的結果顯示已經達2萬余條,跟評的評論多數并不認可這份判決。今天審理法院江陰法院發布情況說明,澄清該案正在上訴之中,并非最終判決。

從情況說明內容來看,法院并沒有否認報道的真實性,只是該案還在上訴中,尚未有最終結果。對此,編輯想說的,媒體有監督的權力,但對于尚未生效爭議性應該慎重報道,如果真是判決有誤,法院也會通過二審實現自我糾錯。但如果媒體過早接入傳播,會給人們心中留下根深蒂固的第一印象,后續再想翻轉難之又難,這樣對社會造成的不良影響可以參考彭宇案,雖然彭宇在二審中承認撞了人,但是這個重要事實已經無人再關注。

鏈接:《停著的車“撞”死人,究竟該不該賠?》

最近,家住江蘇江陰月城的陳先生,真是覺得很委屈,停在自家門口的車,居然“撞”死了人!自己還因此被死者家屬告上了法庭,要求巨額索賠。

事情是這樣的,歲末年初的一天晚間,朱某與一眾朋友喝完酒后,駕駛著電瓶車回家,當時已是凌晨一點多,朱某喝得醉醺醺,電瓶車開得歪歪斜斜,不慎撞到了陳先生停在家門口的轎車,經醫院搶救無效死亡。

交警大隊作出的事故成因分析意見書,載明“死者朱某由于顱腦損傷死亡,送檢的朱某血液中檢出乙醇成份,其含量為2.40mg乙醇/ml血液;朱某應負事故的全部責任。但原告堅持認為,陳先生也應該承擔部分責任。原告據此當庭向陳先生索賠四十余萬元。

陳先生覺得很冤枉,他表示,自己每天都這么停車,而且車輛離村道還有五六十公分的距離,根本不會影響電瓶車的通行。承辦法官現場勘察情況,確定陳先生將車停放在自家水泥場地上,確實與相鄰的村道之間存在一定的間距。

那么陳先生還需要擔責嗎?

盡管不需要承擔責任,但法官解釋,根據《道路交通安全法》第七十六條之規定:機動車發生交通事故造成人身傷亡、財產損失的,由保險公司在機動車第三者責任強制保險責任限額范圍內予以賠償;不足的部分,機動車一方沒有過錯的,承擔不超過百分之十的賠償責任。

因此, 陳先生需在無責賠償范圍內承擔不超過10%的責任。

又因陳先生在保險公司承保了商業險及不計免賠險,他應當承擔的賠償責任,由保險公司根據保險合同予以賠償。

經過計算,最終,法官做出了由保險公司賠付原告親屬10萬余元的判決,并駁回了原告的其他訴訟請求。

]]>